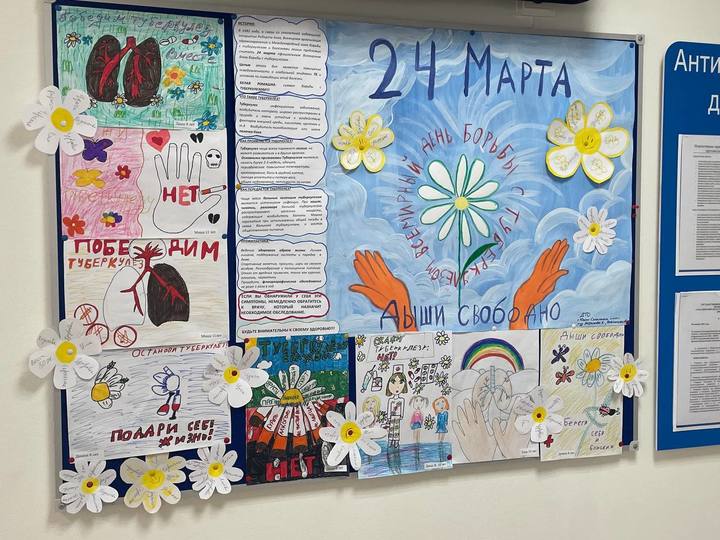

Смертность от туберкулеза в островном регионе в 2022 году уменьшилась на 10% по сравнению с 2021 годом. Основные итоги работы в этой сфере озвучены сегодня в рамках научно-практической конференции, участниками которой стали специалисты Сахалинской области, Новосибирска и Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравохраннеия.

«Сдерживать и уменьшать распространение туберкулеза в Сахалинской области помогает диагностика. В 2022 году исследования на выявление заболевания в регионе прошли 386 тысяч человек. Благодаря этому у врачей появилась возможность бороться с болезнью на ранней стадии», — рассказала главный фтизиатр Сахалинской области Елена Морозова.

«Флюорография позволяет диагностировать все случаи туберкулеза легких от малых до деструктивных форм и многообразную другую патологию органов грудной клетки. Поэтому для своевременного выявления заболевания необходимо проходить обследование ежегодно. В Сахалинской области исследования можно пройти не только в любой поликлинике. Используются выездные формы работы с помощью 16 мобильных комплексов, которые помогают обследовать население в удаленных населенных пунктах», — добавила специалист.

Одной из самых сложных проблем в лечении туберкулеза является устойчивость микобактерий и их невосприимчивость к лекарственной терапии. Врачам приходится применять и комбинировать различные схемы лечения, в том числе с использованием самых современных дорогостоящих лекарственных препаратов.

«Ежегодная тенденция и в нашей больнице, и по всему региону улучшается, но мы на этом не останавливаемся. В областном тубдиспансере постоянно обновляется парк оборудования, и лечение наших пациентов проходит по единым стандартам. Мы четко следуем всем рекомендациям ВОЗ», — поделился главный врач областного противотуберкулезного диспансера Осман Салманов.

В лечении пациентов, больных туберкулезом, в областном диспансере используются новые схемы, которые с 1 января 2023 года включены в клинические рекомендации. Перед каждым назначением лечения все заболевшие проходят тест на лекарственную чувствительность, чтобы точно подобрать препараты, от которых зависит исход заболевания.

По словам специалистов, важно, чтобы и пациенты принимали активное участие в лечении: придерживались установок врача, не прерывали курс самостоятельно. Кроме того, нужно помнить о профилактике. Для детей, начиная с 12 месяцев, проводится иммунодиагностика. До 7 лет — проба манту, с 8 до 17 лет — Диаскинтест. Дополнительно подросткам с 15 до 17 лет — флюорография органов грудной клетки. Взрослым необходимо ежегодно проходить флюорографию.